Мы живём в культуре двойных посланий. Русскоговорящие люди произносят сотни двойных посланий в день, совершенно не обращая на это внимания.

Двойные послания, простым языком, — это когда говоришь одно, подразумевая другое. Этот феномен хорошо знают специалисты по коммуникациям и семейные психологи.

Буквально только что я услышала одно такое от машиниста поезда, в котором еду. Машинист сообщает по громкой связи:

— Уважаемые пассажиры, бла-бла-бла, в четвёртом вагоне отключили кондиционер и акклиматизацию. Кто-то из пассажиров покурил, и сработал датчик дыма. Скажите ему спасибо! Потому что пожарная сигнализация отключила кондиционер, так что четвёртый вагон едет без охлаждения.

Вот это вот «скажите ему спасибо!» и есть двойное послание. Все поняли, что они должны сказать курильщику из четвёртого вагона и что думает о нём машинист. Все всех поняли в этом коммуникативном акте, но само языковое послание было противоположным.

Наша культура полна таких штук. Двойной зажим от родителя, когда ребёнок разлил воду, и мама говорит ему: «Ну ты молодец!» и т. д., и т. п.

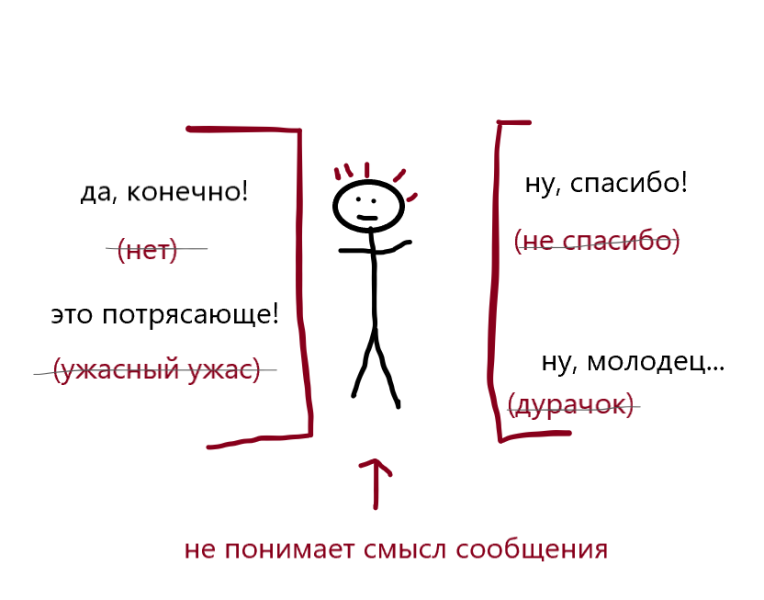

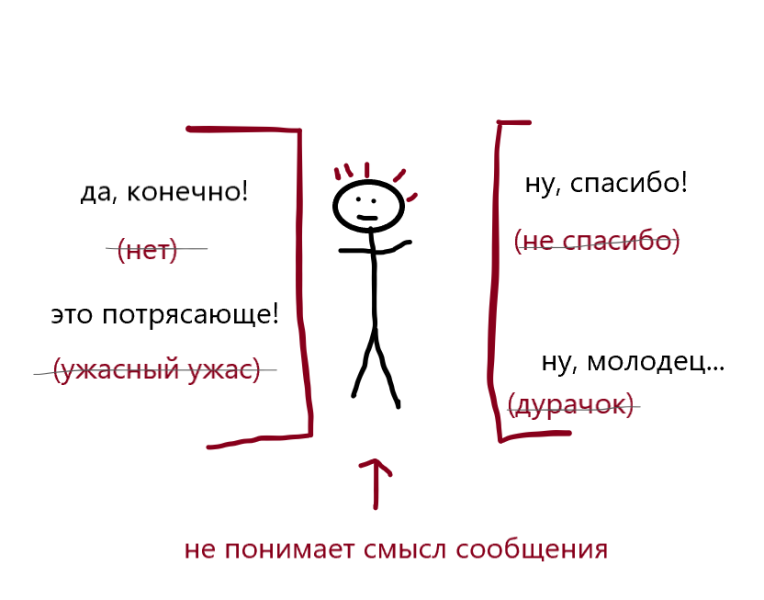

(На рисунке художник Г.П. Можарова изобразила человека, получающего противоречивые послания из внешней среды, растерянного и недоумевающего, как ему отвечать.)

Ребёнок теперь точно знает что он — не молодец. Как мы усваиваем эти послания? Не задаёмся ли мы вопросом, почему в нашей культуре нам проще объединяться под эгидой демонстративной критики, чем похвалы и публичного одобрения. вопрос риторический и культурно исторический. Но вернёмся к психологии.

Такая коммуникативная дилемма, которая возникает, когда человек получает противоречивые сообщения, может по-настоящему сводить с ума. В прошлом даже была гипотеза, что именно такой коммуникативный стиль родителя приводит ребёнка к диагнозу «шизофрения». Хотя сейчас эта гипотеза отброшена как несостоятельная и мы знаем, что шизофрения это не болезнь воспитания, а биология. Но, тем не менее, сам стиль такой коммуникации известен своей плохой репутацией.

Примеры из жизни

Например, гипотетическая клиентка может сказать: «Я не могу обыграть свою мать».

— Что значит «обыграть»? — спрашиваю я.

— Если я рассказываю маме что-то о своей жизни, она делает вид, что ей неинтересно или меняет тему. Но потом, когда я замолкаю, потому что решаю, что она не хочет больше ничего слышать, она говорит: «Ты ничего мне не рассказываешь о своей жизни» и злится, что мне на неё наплевать, — поясняет клиентка.

Это загоняет клиентку в безвыходную ситуацию. Это и называется «застрять между молотом и наковальней». И это один из самых безобидных примеров.

Безвыходная ситуация возникает, когда в отношениях присутствуют, казалось бы, противоречивые сигналы, которые приводят к замешательству и не дают понять, как наладить связь с другим человеком.

«Теория двойного зажима» была разработана социальным антропологом Грегори Бейтсоном, который заметил, что этот тип парадоксальной коммуникации характерен для семейных систем с дисфункциональными отношениями. Коммуникация по принципу двойной связи состоит из трёх условий:

Первое. Человек вовлечён в интенсивные отношения, то есть в отношения, в которых для него жизненно важно точно понимать, какое сообщение он получает, чтобы иметь возможность отреагировать соответствующим образом.

В примере выше: «Делись больше, иначе я подумаю, что я тебе безразлична», — и в то же время мать вела себя так, что дочь решила, будто та вообще не хочет, чтобы она делилась с ней.

Другой распространённый пример противоречивого требования — это когда человеку говорят поделиться своими чувствами, а в ответ он слышит что-то вроде: «Ты всегда слишком чувствителен»; или когда человека просят рассказать о том, что его беспокоит, а затем критикуют за тревожность и откровенность.

Второе условие — безвыходность. В ситуациях, когда человек оказывается в безвыходном положении, он не может из него выбраться, потому что, если он попытается это сделать, его ждут новые сбивающие с толку требования. Со всех сторон на человека обрушивается поток противоречивых сообщений.

Третье условие — наказание или невозможность метакоммуникативного наблюдения. То есть как только человек осознаёт противоречия, он не может описать происходящее, потому что столкнётся с последствиями в отношениях.

Например, если сказать что-то вроде: «Я заметила, что всякий раз, когда ты просишь меня открыться тебе, и я это делаю, ты критикуешь то, чем я поделилась», — это может вызвать ответную реакцию вроде: «Нет, я так не делаю» или «Никогда раньше так не поступал, но если ты действительно так думаешь, то давай перестанем общаться».

Двойные послания могут привести к психозу или психотической реакции. Хрестоматийный пример, приводимый самим Бейтсоном:

«Мать навестила в больнице молодого человека, который довольно быстро оправился после острого приступа шизофрении. Он был рад её видеть и импульсивно обнял за плечи, но она напряглась. Тогда он убрал руку, и она спросила: “Ты меня больше не любишь?” Он покраснел, и она сказала далее: “Дорогой, ты не должен так легко смущаться и бояться своих чувств”. Пациент смог пробыть с ней ещё несколько минут, а после её ухода набросился на медбрата и был помещён в ванну».

Это не говорит о том, что шизофрения у пациента вызвана его матерью: тут может быть обострение любой болезни или симптома как способ реагирования на парадоксальные послания реальности.

В терапии мы помогаем клиентам развить в себе чёткое осознание собственной реальности, уверенность и ассертивность; иногда — поддержать развитие коммуникативных навыков, которые помогут преодолеть неуверенность в себе; а также развить чувство безопасности за счёт установления границ и здоровых ограничений в отношениях с человеком, создающим такие двойные послания и зажимающим человека «между молотом и наковальней».