Компетентность на заказ. Дизайн отношений: из новичка в мастера общения. Научный метод трансформации личности и архитектура общения: как построить идеальные отношения с помощью Agile-психологии, менеджмента, управления, системного и бизнес анализа

(Модель развития компетентности как личностного проекта)

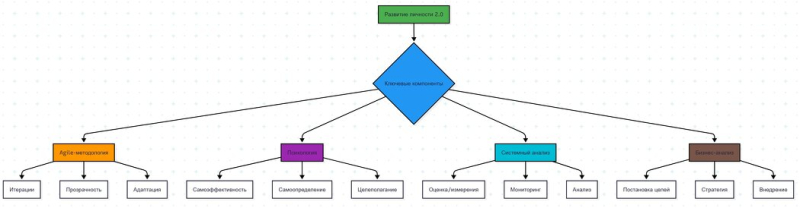

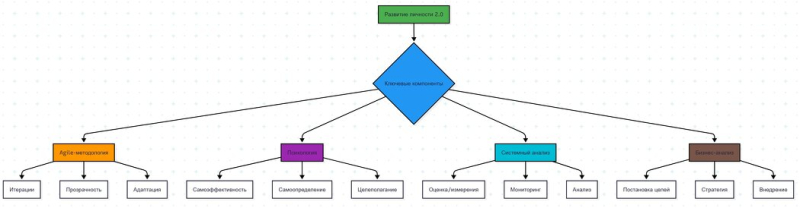

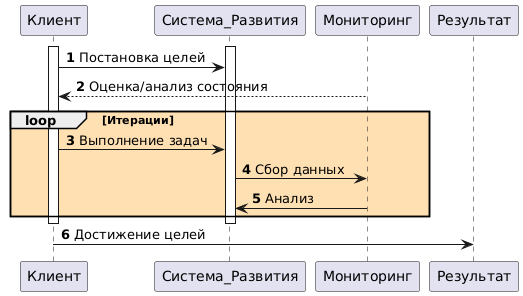

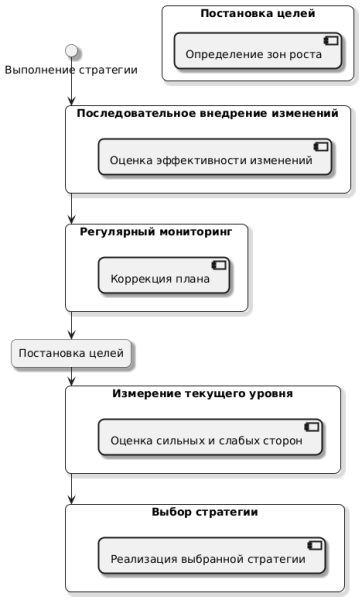

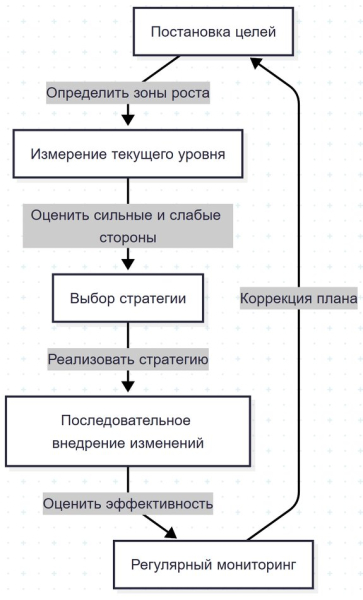

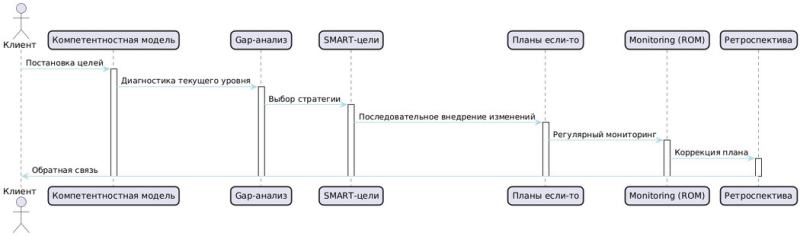

Развитие компетентности в межличностных отношениях можно рассматривать не только как стихийный процесс или случайный побочный эффект психологического консультирования, но и как сознательный личностный проект, реализуемый методом постановки целей, оценка/измерение исходного состояния, последовательного внедрения изменений и регулярного мониторинга результатов.

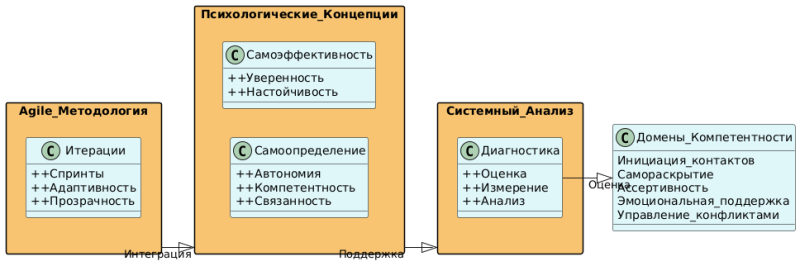

Модель опирается на несколько ключевых психологических и управленческих концепций. Межличностная компетентность, описанная Бюрмейстер и др. (1988), включает пять доменов: инициацию контактов, самораскрытие, ассертивность (умение отстаивать свои границы), эмоциональную поддержку и управление конфликтами — эти домены задают структуру для оценки/измерения и планирования.

Теория самоэффективности, предложенная Бандурой в 1997 году, подчеркивает, что уверенность в своих силах усиливает настойчивость перед вызовами, что критично для формирования новых поведенческих паттернов.

Теория самоопределения Райана и Деси (2000) акцентирует важность удовлетворения базовых потребностей — автономии (самостоятельности в решениях), компетентности (чувства мастерства) и связанности (близости с другими) — для поддержания внутренней мотивации.

Теория целеполагания Локка и Лэтэма (2002) подтверждает, что конкретные и сложные цели повышают результативность, особенно если они подкреплены имплементационными намерениями — планами "если–то", связывающими триггер и действие (Gollwitzer, 1999).

Agile-методология, сформулированная в 2001 году (Манифест Agile, Бек и др.), опирается на короткие итерации (спринты), прозрачность и адаптацию. В психологии ее можно адаптировать для структурирования личностного роста, поддерживая благополучия и предотвращая выгорания. Исследования коучинга подтверждают эффективность структурированного подхода в профессиональном развитии (Grant et al., 2009).

Российские исследования подкрепляют применимость структурированных подходов. Федунова (2016) подчеркивает роль индивидуальной адаптации в развитии компетенций в консультативных взаимодействиях. Павлова (2020) показывает, как контекст влияет на психологическое благополучие, а Кирилина (2017) и Харитонова (СПбГУ) акцентируют необходимость персонализации с учетом гендерных и индивидуальных различий. Емельянова подтверждает, что структурированные технологии усиливают эффективность профессионального общения.

Эти работы подчеркивают важность гибкости и индивидуального подхода, что гармонирует с предлагаемой моделью.

Такой подход опирается на методы системного анализа, бизнес-анализа и agile-менеджмента, перенося их на уровень индивидуального развития.

Идея заключается в том, что совершенствование навыков общения и эмоциональной зрелости может строиться аналогично проекту по развитию профессиональных компетенций: через постановку целей, оценку/измерение исходного состояния, выбор стратегии и поэтапное внедрение изменений с последующей оценкой эффективности и коррекцией плана.

Перенос управленческих методик в психологию требует адаптации: он не механистичен и учитывает эмоциональные и подсознательные факторы (Gollwitzer, 1999). Исследования коучинга подтверждают эффективность структурированного подхода в профессиональном развитии (Grant et al., 2009), что позволяет предполагать его потенциальную применимость в контексте личностного роста. Чрезмерный фокус на метриках может вызывать напряжение и тревожность, что отмечается в исследованиях психологического воздействия интенсивного мониторинга (Church, 2015). Поэтому цели стоит укоренять в личных ценностях и поддерживать автономию, что соответствует SDT — теории самоопределения (Ryan & Deci, 2000). Эмпирические данные в целом показывают, что регулярная целенаправленная практика спосбствует росту социальных навыков.

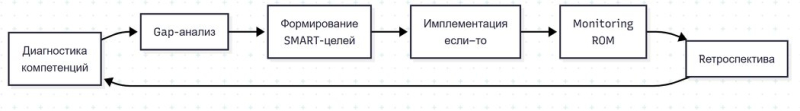

Развитие межличностной компетентности может начинаться с точной оценки/измерения текущего уровня ключевых навыков.

Этот этап, основанный на принципах теорий самоэффективности (Bandura, 1997), самоопределения (Ryan & Deci, 2000) и целеполагания (Locke & Latham, 2002), аналогичен созданию профиля компетенций в бизнес-анализе и фокусируется на оценке эмоциональной устойчивости, способности к общению, эмпатии и управления конфликтами для выявления зон роста.

Для формирования целостной картины можно использовать валидные психометрические инструменты:

• IRI (Interpersonal Reactivity Index; Davis, 1983) — оценка/измерение эмпатии.

• CSI (Couples Satisfaction Index; Funk & Rogge, 2007) — оценка удовлетворенности отношениями.

• RPCS (Romantic Partner Conflict Scale; Zacchilli et al., 2009) — анализ стратегий поведения в конфликтах.

• ECR-R (Experiences in Close Relationships-Revised; Fraley et al., 2000) — определение стиля привязанности.

• OQ-45 (Outcome Questionnaire-45; Lambert, 2013) — оценка общего психологического функционирования и дистресса.

• TKI (Thomas–Kilmann Conflict Mode Instrument; Thomas & Kilmann, 1974) — оценка предпочтительных стратегий поведения в конфликте.

Полученные данные интерпретируются в рамках модели пяти доменов межличностной компетентности (Buhrmester et al., 1988):

• Инициация контактов (начало взаимодействия),

• Самораскрытие (открытость в общении),

• Ассертивность (защита границ),

• Эмоциональная поддержка (сопереживание),

• Управление конфликтами (разрешение разногласий).

На основе оценки/измерения формируются цели личностного развития по критериям SMART (Doran, 1981). Например:

• "Освоить технику активного слушания и применять ее в 80 % бесед с партнером в течение месяца".

• "Снизить частоту эскалации конфликтов на 30% за два месяца".

Для реализации намерений применяются планы "если — то" (Gollwitzer, 1999; Gollwitzer & Sheeran, 2006).

Прогресс отслеживается с помощью метрик, основанных на данных первичных исследований (динамика показателей CSI, RPCS, OQ-45), что позволяет объективно оценивать изменения (Lambert et al., 2018; Fortney et al., 2017) и при необходимости корректировать план развития.

Эффективность процесса поддерживается через консультативный альянс (Fluckiger et al., 2018), а регулярная практика способствует росту социальных навыков (Grant et al., 2009).

Таким образом проводится оценка/измерение текущего уровня компетентности в межличностных отношениях, чтобы выявить сильные стороны и дефициты.

Целевая компетентность включает взаимосвязанные компоненты: коммуникативный (активное слушание, "я-высказывания"), эмпатический (понимание эмоций), конфликтологический (разрешение споров), ассертивность (защита границ) и регуляцию эмоций.

Она дополняется самооценкой, внешней оценкой (обратная связь от партнера/друзей), интервью и наблюдением. Результат — профиль компетентности и gap-анализ: сравнение текущего и целевого состояния для выявления "узких мест" (bottlenecks), например низкой стрессоустойчивости, влияющей на другие компоненты. Данные самоотчетов и отзывы стейкхолдеров (заказчиков — самого клиента и заинтересованных лиц) включаются для сбалансированной картины.

Далее можно рекомендовать провести планирование и постановку целей: цели, ценности и "мостики" к действию.

На этапе планирования формулируются цели, соответствующие SMART-критериям (конкретные, измеримые, достижимые, релевантные, ограниченные по времени), но гибко, чтобы избежать "гонки за KPI". Специфичные и достаточно сложные цели повышают результативность, однако избыточная жесткость может повышать напряжение. Цели должны быть внутренне мотивированными и согласованными с Теорией самоопределения (SDT): удовлетворение потребностей в автономии, компетентности и связанности повышает устойчивость изменений.

Ключевой механизм перевода намерений в поведение — планы "если–то" (implementation intentions): заранее сформулированные правила "если ситуация А, то я делаю Б", которые автоматизируют действие и повышают вероятность успеха. Для каждой цели фиксируются 2–3 метрики:

— Количественные: доля конфликтов, завершающихся компромиссом ≥ 70 %; число инициированных разговоров в неделю; рост по шкалам (например, +15 % по IRI; улучшение профиля RPCS).

— Качественные/субъективные: средняя оценка качества диалога ≥ 8/10; краткие описания ключевых эпизодов.

— Смешанные: регулярные мини-шкалы для ROM (например, mini-OQ, mini-CSI) плюс заметки.

Примеры целей и планов если–то:

— "Научиться спокойно обсуждать спорные вопросы без криков".

— Метрики: компромисс в ≥ 70 % конфликтов; субъективная оценка разговоров ≥ 8/10.

— План если–то : "если напряжение ≥ 7/10, то беру паузу 3 минуты и переформулирую позицию как я-сообщение".

— "Увеличить уровень эмпатии с умеренного до высокого".

— Метрики: +15 % по IRI; дополнительно субъективная оценка удовлетворенности отношениями ≥ 8/10 (отдельно от баллов CSI).

— План если–то : "если партнер выражает эмоции, то я перефразирую их для подтверждения понимания".

— "Инициировать как минимум один разговор с новым человеком еженедельно".

— Метрики: частота новых контактов; субъективная уверенность в общении ≥ 6/10.

План "если–то" : "если на встрече вижу незнакомца, то задаю открытый вопрос о его интересах".

Инструменты планирования

— Backlog развития: приоритизированный список микро-действий (тренинг по коммуникации, упражнения по активному слушанию, чтение, сессии с психологом), где каждая задача связана с конкретным компонентом компетентности.

— Персональная канбан-доска: визуализация потока задач и ограничение WIP (Work In Progress, незавершенных дел) для уменьшения распыления и увеличения завершения.

— SWOT-анализ: сильные/слабые стороны, возможности/угрозы — для расстановки приоритетов.

— Диаграмма "цели <—> средства": наглядная связка метода и целевого эффекта.

— Системный анализ: декомпозиция на подзадачи и выделение bottlenecks.

Agile-принципы в личностном развитии

Agile-подход интегрирует итеративность, адаптивность, ориентацию на ценность и самоорганизацию. В личном проекте "заказчиком" выступает сам человек (и косвенно — отношения); каждое изменение проверяется на повышение качества жизни. Реализация идет через спринты по 2–4 недели (2–4 задачи из backlog), ведение краткого дневника и получение обратной связи от стейкхолдеров (заказчиков — самого клиента и заинтересованных лиц).

Инструменты Scrum (легкий каркас) и PDSA (Plan–Do–Study–Act) помогают тестировать гипотезы и масштабировать удачные практики.

Пример практики: перефразировать реплики партнера в ≥ 80 % разговоров и фиксировать эффект. ежедневные мини-стендапы ("Что сделано? Что планирую? Что мешает?") поддерживают фокус.

Метрики и мониторинг — это связка количественных, качественных и смешанных измерений.

Количественная часть может опираться на результаты валидных опросников (например, IRI, CSI, RPCS, OQ-45) и на поведенческие частоты вроде доли конфликтов, завершающихся компромиссом, или числа инициированных разговоров.

Качественная часть дополняет цифры фиксацией ключевых эпизодов и краткими субъективными оценками взаимодействий по десятибалльной шкале.

Смешанный формат — короткие шкалы плюс лаконичные нарративы — может помочь уменьшать "measurement reactivity", то есть искажения из-за самого факта измерения.

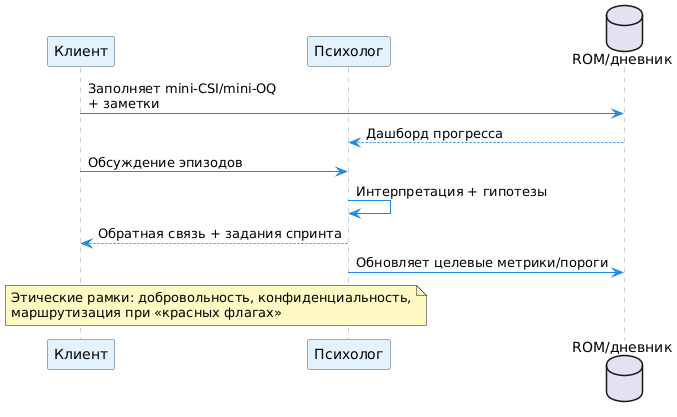

Базовым контуром служит Routine Outcome Monitoring (ROM): раз в неделю могут использоваться мини-шкалы (например, mini-CSI, mini-OQ) и короткие заметки о ключевых эпизодах, результаты сопоставляются с исходного исследовния и визуализируются для наглядного отслеживания динамики.

В качестве ориентиров можно держать, например, рост показателей эмпатии по IRI на 10–15 %, снижение дистресса по OQ-45 не менее чем на 14 баллов и поддержание CSI на целевом уровне.

Регулярный прогресс-фидбэк по данным ROM может ускорить принятие решений и сделать корректировки плана точнее.

Чтобы "не перетянуть" измерениями, объем метрик можно рекомендовать держать на минимально достаточном уровне: например, так — короткие числовые индикаторы сочетаются с смысловыми заметками, а фокус остается на значении изменений, а не на цифрах как самоцели.

Периодические короткие ретроспективы отвечают на вопросы "что сработало и почему" и "что мешало", после чего при необходимости пересматриваются цели, метрики и методы: например, фокус смещается с "конструктивных переговоров" на развитие эмоциональной открытости, если именно она оказалась узким местом. Обновленные решения переносятся в backlog и подкрепляются данными ROM и наблюдениями.

Принятие решений опирается на несколько простых инструментов: SWOT-анализ помогает расставить приоритеты между сильными и слабыми сторонами, возможностями и угрозами; диаграмма "цели <—> средства" наглядно связывает выбранные практики с ожидаемыми эффектами; системный анализ выявляет ключевые "bottlenecks". Вся работа идет короткими итерациями по 2–4 недели в духе agile, с участием стейкхолдеров (партнера, семьи) как источников обратной связи, что делает мониторинг бережным, а корректировки — своевременными и адресными.

Бэклог и приоритизация

Таким образом на основе gap-анализа составляется персональный backlog — перечень конкретных действий, необходимых для закрытия "узких мест": тренинги навыков, чтение и отработка техник, совместные упражнения с партнером, сессии с психологом, повседневные практики и др. Приоритизация строится по двум осям — ожидаемое влияние на ключевые bottlenecks и реализуемость в текущих условиях; в начале полезно провести краткий SWOT, чтобы учесть сильные и слабые стороны, а также внешние возможности и угрозы.

Далее цели формулируются по принципу SMART, но без догматизма: излишняя жесткость превращает развитие в "гонку за KPI", поэтому SMART дополняется "открытыми" целями, укорененными в ценностях и поддерживающими автономию (логика SDT), и планами "если–то", которые переводят намерения в конкретное поведение.

Так, цель "научиться спокойно обсуждать спорные вопросы без криков" превращается в операциональную связку: в течение месяца осваивать и применять активное слушание не реже чем в трех разговорах в неделю; если напряжение растет, брать паузу на три минуты и переформулировать позицию в формате "я-высказывания". Аналогично "увеличить эмпатию до высокого уровня" конкретизируется через порог роста по IRI примерно на 15 % и регулярные упражнения на перефразирование; цель "расширять круг общения" — через обязательство раз в неделю инициировать разговор с новым человеком.

Критерии успеха подбираются под каждую цель и включают как количественные маркеры (доля конфликтов, завершающихся компромиссом выше 70 %; положительная динамика по CSI, RPCS, IRI), так и качественные индикаторы (средняя субъективная оценка качества диалога не ниже 8/10, краткие описания ключевых эпизодов).

Каждая задача в backlog явно связывается с целевой компетенцией: например, "я-высказывания" обслуживают компонент конфликтологии и ассертивности, дневник эмоций — регуляцию, упражнения на перефразирование — эмпатию, тренинг переговоров — коммуникативную компетентность.

План регулярно сверяется с данными ROM и пересобирается короткими итерациями: выбираются 2–4 приоритетные задачи на спринт 2–4 недели (в зависимости от частоты сессий с психологом), ограничивается WIP на персональной канбан-доске, а по итогам ретроспективы тактика корректируется — при необходимости задачи упрощаются, переупорядочиваются или заменяются более эффективными для текущих "узких мест".

Итеративное внедрение

Опираясь на принципы Agile, личностный проект структурируется в короткие спринты длительностью 2–4 недели по циклу PDSA (Plan–Do–Study–Act). Каждый спринт нацелен на выполнение 2–4 конкретных задач, что задает удобный ритм, сохраняет фокус на ценности изменений и психологическую безопасность, а также снижает риск выгорания за счет ограничения WIP и дозирования нагрузки.

Итерации ("спринты") и ретроспективы

Каждая итерация проходит по одному и тому же контуру: на этапе планирования формулируются конкретные шаги и планы "если–то" (например: "если в разговоре растет раздражение, беру 3-минутную паузу и использую “я-высказывания”"), цели задаются по SMART-критериям, но гибко, чтобы поддерживать внутреннюю мотивацию (Ryan & Deci, 2000). Затем следует реализация — микрошаги и практики (активное слушание, перефразирование, инициирование контактов) встраиваются в повседневные взаимодействия. Параллельно идет мониторинг (ROM): мини-шкалы вроде mini-CSI и mini-OQ, а также обратная связь от стейкхолдеров (партнера, друзей или др.) дают как количественные ориентиры (рост по IRI на 10–15 %, снижение дистресса по OQ-45 на ≥14 баллов), так и качественные маркеры (оценка качества диалога ≥8/10, заметки о ключевых эпизодах).

Итерацию завершает ретроспектива с вопросами "что сработало и почему?" и "что мешало и как скорректировать?", после чего пересобираются приоритеты в backlog.

Преимущества и особенности подхода

Такой ритм делает развитие структурированным, прозрачным и управляемым, сохраняя индивидуализацию и гибкость. Постоянная обратная связь через ROM и ретроспективы обеспечивает устойчивое наращивание навыков — эмпатии, ассертивности, управления конфликтами.

Этические рамки (конфиденциальность, добровольность) гарантируют безопасность процесса, а интеграция бизнес-инструментов (Scrum, PDSA) с психологическими концепциями — SDT и теорией целеполагания — помогает человеку стать активным субъектом собственного роста. Регулярная тренировка планов "если–то" (Gollwitzer, 1999) со временем автоматизирует желаемые паттерны поведения.

Ограничения и рекомендации

Личностный рост нелинеен; избыточная формализация упрощает эмоциональную сложность. Поэтому рамка требует критического мышления и персонализации в пределах иных контекстов.

Чтобы предотвращать выгорание, можно порекомендовать чередовать спринты с паузами и используйте практики саморегуляции (mindfulness).

При выявлении "красных флагов" (насилие, депрессия, ПТСР) проект приостанавливается, и клиент направляется к профильной помощи.

В таком сочетании системное планирование, итеративный подход и учет психологической специфики создают перспективную модель для целенаправленного развития межличностной компетентности в неклинических условиях — с акцентом на саморазвитие и улучшение качества отношений.

Развитие межличностной компетентности одного человека оказывает влияние на всю систему отношений — партнера, семью, друзей — и получает обратный отклик. Для успешной реализации личностного проекта необходимо учитывать контекст: культурные особенности, жизненные обстоятельства, историю отношений и индивидуальные факторы, такие как ценности и эмоциональный фон.

Работа со стейкхолдерами (партнером, семьей, близкими и др. или например при работе с парой) включает договоренности о взаимной поддержке, совместные практики (например, тренинги по коммуникации или упражнения на эмпатию) и установление правил безопасного общения, чтобы обеспечить психологическую безопасность и конструктивный диалог.

Роли и границы: клиент и психолог

Эффективность личностного проекта повышается благодаря консультативному альянсу, который строится на совместной постановке целей, прозрачном прогресс-фидбэке и взаимном доверии (Fluckiger et al., 2018). Роли и обязанности распределяются следующим образом:

Психолог (консультант): выступает партнером изменений, отвечает за исследование по критериям, оценку рисков, этическое использование данных (конфиденциальность, добровольность) и своевременную маршрутизацию к профильной помощи при выявлении, по возможности, клинических признаков (например, депрессия, ПТСР), при необходимости перенаправить на профильного специалиста или врача. Также помогает клиенту интегрировать данные мониторинга и корректировать план.

Клиент: является активным участником, отвечает за выполнение согласованных практик (упражнения, микрошаги) и регулярную рефлексию между встречами, что усиливает ответственность за результат.

Риски, ограничения и этика

Применение структурированного подхода к личностному развитию сопряжено с определенными рисками и ограничениями, которые необходимо учитывать:

Пере-формализация: чрезмерный акцент на метриках (KPI) может упростить сложные эмоциональные процессы. Для предотвращения этого метрики должны служить поддержкой смысла изменений, а не их целью.

Выгорание: интенсивные спринты без пауз могут привести к усталости. Рекомендуется чередовать активные периоды с отдыхом и использовать практики саморегуляции (например, mindfulness).

Реактивность измерений: частые опросы могут искажать восприятие или вызывать тревогу. Для минимизации этого применяются мини-шкалы (mini-CSI, mini-OQ) и качественные нарративы.

Неклинический контекст: подход предназначен для условно здоровых людей. При выявлении "красных флагов" (насилие, суицидальный риск, выраженная депрессия, ПТСР) проект приостанавливается, и клиент направляется к профильной психотерапевтической или медицинской помощи.

Культурная и контекстуальная специфика: методы требуют адаптации к культурным особенностям и жизненным обстоятельствам клиента, чтобы оставаться релевантными и эффективными.

Деятельностно-психологическая опора

Подход опирается на деятельностно-психологическую перспективу ("человек–общество", "возраст–деятельность"), которая помогает учитывать системные влияния: семью, социальный контекст, культурные нормы и стрессовые факторы. Это позволяет сохранять целостность процесса и избегать отрыва от реального контекста клиента. Например, совместные упражнения с партнером или обсуждение прогресса с близкими усиливают вовлеченность и поддерживают устойчивость изменений.

Возможные препятствия и способы их преодоления

В процессе могут возникать эмоциональные барьеры (тревога, сопротивление), внешние факторы (стресс на работе, дефицит времени) и мотивационные провалы (утрата интереса). Для их преодоления используются техники саморегуляции (mindfulness, дыхательные паузы, самосострадание и др.), дозирование нагрузки за счет пауз между спринтами, а также социальная поддержка (партнер, близкие, профессиональный консультант).

Роль психолога и границы компетенций

Психолог (консультант) выступает катализатором изменений: помогает с оценкой/измерением и формулированием целей, ведет ретроспективы, следит за рисками, обеспечивает этичное обращение с данными (добровольность, конфиденциальность) и при необходимости направляет к клиническим специалистам. Качество союзного отношения ("консультативного альянса") связано с лучшими исходами (Fluckiger et al., 2018). Клиент — активный участник: выполняет согласованные практики, фиксирует наблюдения между встречами и несет ответственность за внедрение изменений.

Риски и ограничения подхода

Структурирование дает ясность, но чрезмерная формализация может сводить сложные переживания к KPI; метрики должны оставаться средством, а не целью. Слишком частые спринты повышают риск выгорания (Church, 2015), а частые замеры усиливают measurement reactivity. Подход рассчитан на неклинический контекст и требует психологической безопасности; при ее отсутствии итерации превращаются в "гонку", а не в интеграцию. Кроме того, методы нуждаются в культурной и контекстной адаптации; не все цели уместно "зажимать" в жесткий SMART — ценностно сложные задачи лучше поддерживать гибкими целями и планами "если–то".

Мониторинг, оценка и корректировка

Мониторинг строится по контуру ROM: короткие еженедельные мини-шкалы (например, mini-CSI, mini-OQ) и лаконичные нарративы ключевых эпизодов, сопоставляемые с исходной оценкой/измерением. Комбинируются количественные показатели (рост по IRI на 10–15 %, снижение дистресса по OQ-45 ≥ 14 баллов) и качественные оценки (средняя субъективная удовлетворенность диалогом ≥ 8/10). Регулярная обратная связь по данным ROM помогает своевременно корректировать план (Fortney et al., 2017; Lambert et al., 2018). если цель "конструктивные переговоры" буксует из-за затруднений с выражением чувств, фокус смещается на развитие эмоциональной открытости и соответствующие практики.

Практическая реализация

Работа идет короткими итерациями (2–4 недели) по принципу PDSA: планирование шагов и "если — то"-планов, реализация микропрактик, щадящие замеры и ретроспектива ("что сработало/почему — что мешало/что меняем"). Используются простые инструменты: персональная канбан-доска, ограничение WIP, регулярные короткие проверки курса. Итеративность и опора на ценности поддерживают мотивацию и устойчивость изменений, а управленческие рамки служат психологическому содержанию, не подменяя его.

Концепция и ключевые термины

Для структурирования личностного проекта по развитию межличностной компетентности в тексте используются следующие термины:

Компетентностная модель: Карта целевых навыков (например, эмпатия, ассертивность) и их индикаторов (например, частота активного слушания в разговорах).

Исследование: Исходная оценка уровня компетентности с помощью валидных опросников (например, IRI, CSI), интервью и наблюдений.

Gap-анализ: Сравнение текущего и желаемого состояния для выявления зон роста (например, низкая стрессоустойчивость в конфликтах).

SMART-цели: Конкретные, измеримые, достижимые, релевантные и ограниченные по времени цели, применяемые гибко (например, "Инициировать один разговор с новым человеком еженедельно").

Backlog: Приоритизированный список микро-действий для достижения целей (например, упражнения на перефразирование для развития эмпатии).

Спринт: Короткий цикл (2–4 недели) с выполнением 2–3 задач из backlog (например, практика "я-высказываний" в спорах).

Ретроспектива: Анализ результатов спринта с вопросами: "Что сработало и почему?" и "Что корректировать?" (например, смена фокуса на эмоциональную открытость).

ROM (Routine Outcome Monitoring): Регулярный мониторинг прогресса с помощью мини-шкал (mini-CSI) и заметок о ключевых эпизодах для обратной связи.

Стейкхолдеры: Значимые люди в контексте изменений (партнер, семья, друзья), участвующие в обратной связи или совместных практиках.

Канбан-доска: Визуальный инструмент для отслеживания задач (например, доска с колонками "Запланировано", "В процессе", "Завершено").

Дисклеймер (этика и правовые аспекты)

Публикация носит научно-просветительский характер и не является рекламой медицинских услуг. Он не является медицинской консультацией, медицинской услугой, диагнозом или индивидуальной рекомендацией лечения. Автор действует как психолог/исследователь, медицинские услуги не оказывает; при признаках клинических состояний — маршрутизация в медорганизацию. Описанные подходы применимы в неклиническом контексте и не гарантируют результата; эффект зависит от множества факторов. При признаках насилия, суицидального риска, выраженной депрессии, ПТСР и иных клинических состояний следует обратиться в медицинскую организацию. При упоминании опросников и тестов используются только ссылки/описания; полные тексты и ключи не публикуются из-за охраны авторских прав правообладателей. если вы добровольно сообщаете персональные данные через формы/почту, они обрабатываются исключительно с целью обратной связи и в соответствии с законодательством РФ.

При ведении записей и сборе обратной связи задействуются только добровольно предоставленные данные; обработка осуществляется в целях саморазвития, с отдельным согласием каждого участника. Обработка любых персональных данных ведётся на основании добровольного согласия, с учётом требований 152-ФЗ, включая правила трансграничной передачи (ст. 12).

Пороговые значения — исследовательские ориентиры, не предназначены для самодиагностики и не являются медицинскими показателями.

Сбор обратной связи третьих лиц осуществляется только при наличии их информированного согласия.

Первичный сбор и запись персональных данных граждан РФ осуществляются с использованием баз данных, расположенных на территории РФ (242-ФЗ).

Действую как психолог-консультант, психолог/исследователь и не оказываю медицинских услуг.

Индивидуальные консультации, относятся к психологическому консультированию (неклинический формат) и не являются телемедициной. Описанные методики (включая ROM-мониторинг, шкалы и дневники) используются по договоренности с клиентом для целей саморазвития; результаты не гарантируются и зависят от индивидуальных условий.

При признаках "красных флагов" (насилие, суицидальный риск, выраженные психические расстройства) взаимодействие приостанавливается с маршрутизацией к профильной медицинской помощи.

Персональные данные обрабатываются на основании добровольного согласия исключительно для целей связи и организации встреч; при привлечении внешних онлайн-сервисов возможна трансграничная передача — используем только сервисы с надлежащей защитой данных.

Третьи лица (например, партнер/члены семьи) вовлекаются только при их отдельном информированном согласии. Материалы стандартизированных опросников и их ключи принадлежат правообладателям и не воспроизводятся; приводятся лишь ссылки и библиографические сведения.

При ведении записей и сборе обратной связи задействуются только добровольно предоставленные данные; обработка осуществляется в целях саморазвития, с отдельным согласием каждого участника. Трансграничная передача персональных данных допускается только при соблюдении требований 152-ФЗ (в т.ч. ст. 12)

Материал носит информационно-просветительский характер и предназначен для неклинических задач саморазвития, таких как развитие коммуникативных навыков или улучшение отношений.

Материал не является медицинской консультацией/услугой. Подход не заменяет медицинскую помощь и применяется в стабильных условиях без клинических расстройств.

Цели и метрики выбираются добровольно, обеспечивается конфиденциальность. Управленческие процедуры (например, SMART-цели, спринты) поддерживают, но не заменяют психологическую работу.

Результаты не гарантируются; подход требует индивидуальной адаптации к культурным и личным особенностям. Рекомендуется сопровождение консультанта и, при необходимости, супервизия для обеспечения этичности и эффективности.

Список литературы

Fortney, J. C., unutzer, J., Wrenn, G., et al. (2017). "A tipping point for measurement-based care".

Funk, J. L., & Rogge, R. D Testing the ruler with item response theory: Increasing precision of measurement for relationship satisfaction with the Couples Satisfaction Index / J. L. Funk, R. D. Rogge // Journal of Family Psychology. — 2007. — Vol. 21, No. 4. — P. 572–583.

Gollwitzer, P. M., & Sheeran, P. (2006)."Implementation intentions and goal achievement: A meta-analysis of effects and processes".

Grant, A. M., Curtayne, L., & Burton, G. (2009). "Executive coaching enhances goal attainment, resilience and workplace well-being: A randomised controlled study".

Бек, К. Manifesto for Agile Software Development / K. Beck, M. Beedle, A. van Bennekum, et al. — Agile Alliance, 2001. — uRL: https://www.agilealliance.org/wp-content/uploads/2019/09/agile-manifesto-download-2019.pdf (дата обращения: 26.08.2025).

Бюрмейстер, Д. Five domains of interpersonal competence in peer relationships / D. Buhrmester, W. Furman, M. T. Wittenberg, H. T. Reis // Journal of Personality and Social Psychology. — 1988. — Vol. 55, No. 6. — P. 991–1008.

Гольвицер, П. М. Implementation intentions and goal achievement: A meta-analysis of effects and processes / P. M. Gollwitzer, P. Sheeran // Advances in Experimental Social Psychology. — 2006. — Vol. 38. — P. 69–119.

Гольвицер, П. М. Implementation intentions: Strong effects of simple plans / P. M. Gollwitzer // American Psychologist. — 1999. — Vol. 54, No. 7. — P. 493–503.

Грант, А. М. Executive coaching enhances goal attainment, resilience and workplace well-being: A randomised controlled study / A. M. Grant, L. Curtayne, G. Burton // The Journal of Positive Psychology. — 2009. — Vol. 4, No. 5. — P. 396–407.

Доран, Г. Т. There’s a S.M.A.R.T. way to write management’s goals and objectives / G. T. Doran // Management Review. — 1981. — Vol. 70, No. 11. — P. 35–36.

Дэвис, М. Х. Measuring individual differences in empathy: Evidence for a multidimensional approach / M. H. Davis // Journal of Personality and Social Psychology. — 1983. — Vol. 44, No. 1. — P. 113–126.

Емельянова, О. Ю. Коммуникативная компетентность как интегральное качество личности / О. Ю. Емельянова // Актуальные проблемы управления: сборник статей. — Москва: ГУУ, 2015. — С. 145–150.

Закчилли, Т. Л. The Romantic Partner Conflict Scale: A new scale to measure conflict in dating relationships / T. L. Zacchilli, C. Hendrick, S. S. Hendrick // Journal of Social and Personal Relationships. — 2009. — Vol. 26, No. 6-7. — P. 1073–1096. — DOI: 10.1177/0265407509347936.

Кирилина, А. В. Гендерные аспекты в развитии коммуникативной компетентности: дис. … канд. психол. наук: 19.00.01 / А. В. Кирилина. — Казань, 2017. — 214 с.

Ламберт, М. Дж. Bergin and Garfield’s Handbook of Psychotherapy and Behavior Change / M. J. Lambert. — 6th ed. — New York: John Wiley & Sons, 2013.

Ламберт, М. Дж. Collecting and delivering progress feedback: A meta-analysis of routine outcome monitoring / M. J. Lambert, J. L. Whipple, M. Kleinstäuber // Clinical Psychology: Science and Practice. — 2018. — Vol. 25, No. 2. — Art. e12281.

Локк, Э. А. Building a practically useful theory of goal setting and task motivation / E. A. Locke, G. P. Latham // Psychological Bulletin. — 2002. — Vol. 128, No. 6. — P. 705–733.

Моэн, Р. The history of the PDCA/PDSA cycle / R. Moen, C. Norman. — The W. Edwards Deming Institute, 2020. — uRL: https://deming.org/wp-content/uploads/2020/06/PDSA_History_Ron_Moen.pdf (дата обращения: 26.08.2025).

Павлова, М. В. Качества "здорового" офиса и их связь с психологическим благополучием работников: дис. … канд. психол. наук: 19.00.03 / М. В. Павлова. — Москва, 2020. — 192 с.

Райан, Р. М. Self-determination theory and the facilitation of intrinsic motivation, social development, and well-being / R. M. Ryan, E. L. Deci // American Psychologist. — 2000. — Vol. 55, No. 1. — P. 68–78.

Пилчер, Дж. Дж., Швейкле, М., Лоуренс, А. Дж., Годдард, С. Г., Уильямсон, Т. У., Велла, С. А., Свонн, К. Влияние открытых, "do-your-best" и специфических целей на мотивацию и когнитивную производительность / J. J. Pilcher, M. Schweickle, A. J. Lawrence, S. G. Goddard, T. W. Williamson, S. A. Vella, C. Swann // Sport, Exercise, and Performance Psychology. — 2022. — Vol. 11, No. 3. — P. 282–300. — DOI: 10.1037/spy0000294.

Томас, К. В. Thomas–Kilmann Conflict Mode Instrument (TKI) Manual / K. W. Thomas, R. H. Kilmann. — Tuxedo, NY: Xicom, 1974. — 36 p.

Федунова, Л. В. Технологии развития профессиональных компетенций в отношениях "психолог-клиент": дис. … канд. психол. наук: 19.00.13 / Л. В. Федунова. — Москва, 2016. — 231 с.

Флюкигер, К. The alliance–outcome relation: A meta-analytic review / C. Fluckiger, A. C. Del Re, B. E. Wampold, et al. // Psychotherapy. — 2018. — Vol. 55, No. 4. — P. 316–340.

Фортни, Дж. К. A tipping point for measurement-based care / J. C. Fortney, J. unutzer, G. Wrenn, et al. // Psychiatric Services. — 2017. — Vol. 68, No. 2. — P. 179–188.

Фрейли, Р. К. An item response theory analysis of self-report measures of adult attachment / R. C. Fraley, N. G. Waller, K. A. Brennan // Journal of Personality and Social Psychology. — 2000. — Vol. 78, No. 2. — P. 350–365.

Харитонова, М. В. Коммуникативная компетентность и профессиональная коммуникация: автореф. дис. … канд. психол. наук: 19.00.05 / М. В. Харитонова. — Санкт-Петербург: СПбГУ, 2018. — 24 с.

Черч, М. О. Why “Agile” and especially Scrum are terrible / M. O. Church // Блог. — 2015. — uRL: https://michaelochurch.wordpress.com/2015/06/06/why-agile-and-especially-scrum-are-terrible/ (дата обращения: 26.08.2025).

Специализируюсь на этих вопросах и использую все это на практике. Записывайтесь на консультацию https://t.me/psyholoru