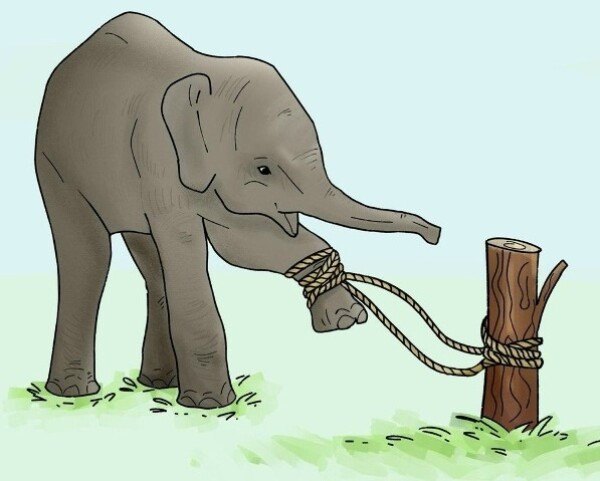

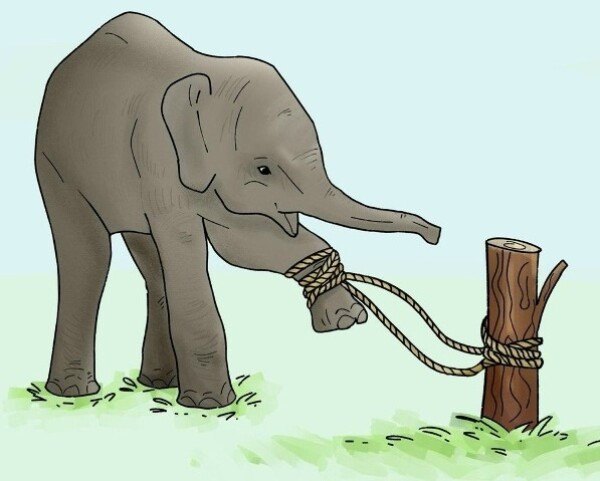

Представьте себе маленького слоненка, которого привязали веревкой к колышку. Привязали, безусловно, с самыми добрыми намерениями: чтобы не потерялся, чтобы всегда знал, где еда, чтобы не попал в опасную ситуацию. Так малыш и живет около этого колышка, потому что слишком слаб, чтобы вырвать колышек или порвать веревку.

И вот слоненок вырос и стал огромным сильным слоном. Но он так привык жить вокруг колышка, что и не пытается освободиться. И даже если люди, которые привязали его к этому колышку, отвяжут его, он не уйдет далеко. Просто потому что не знает, что может, что у него достаточно сил, что за пределами привычного круга есть много интересного и вкусного.

Так можно метафорически описать выученную беспомощность.

Выученная беспомощность – это состояние, при котором человек считает себя бессильным и неспособным справиться с жизненными трудностями. Его внутренний монолог звучит примерно так: «Я бессилен. От моих действий ничего не зависит. Что бы я ни делал— всё бессмысленно. Лучше даже не пытаться».

Это не лень и не слабость характера. Это глубинная психологическая установка, сформированная прошлым негативным опытом.

Если в жизни человека был период, когда повторяющиеся попытки что-то изменить раз за разом терпели неудачу, и он не видел связи между своими усилиями и результатом, то его «мозг» мог сделать вполне логичный вывод: «Попытки бессмысленны. Сдавайся».

Главные маркеры выученной беспомощности:

- Ощущение бессилия и потери контроли над жизнью.

- Пассивность. Человек перестает пытаться решить проблему, даже если возможность есть. Он заранее уверен в провале.

- Потеря мотивации и интереса к достижению целей.

- Эмоциональная подавленность. Чувство тоски, апатии, опустошенности. Снижение самооценки и самоуважения.

Причины возникновения выученной беспомощности могут быть самые разные. Это может быть и постоянная критика («Вечно у тебя все не как у людей», «Такой же как твоя мамаша»). Причем это могут быть не только детские ситуации, когда критикуют родители или, например, учителя, но и ситуации во взрослой жизни, когда человек попадает в токсичный брак или токсичный коллектив.

Часто выученную беспомощность несут в себе люди, которые выросли в так называемых дисфункциональных семьях (например, семьи с зависимыми членами, с хроническими тяжело больными людьми). Непредсказуемость и хаос их детства, когда нельзя было повлиять на события, как раз и дали ощущение беспомощности и бессилия.

Также выученную беспомощность может породить гиперопека, когда все проблемы за ребенка решали родители, не давая ему возможности проявить инициативу и научиться.

Важно помнить, что выученная беспомощность — это тюрьма, но дверь в ней не заперта. Она просто очень тяжелая, и отвыкший действовать человек забыл, что может на нее нажать.

Что можно делать самостоятельно, если вы отмечаете это состояние у себя:

- Ставить перед собой микроскопические, но достижимые цели. («Сегодня я заправлю кровать» или «Пройду пешком одну остановку»). Важно каждый раз фиксировать успех и хвалить себя.

- Вести дневник достижений. Каждый вечер записывать всё, что удалось сделать сегодня, даже самое незначительное. Это перестраивает фокус с «у меня ничего не получается» на «я могу».

- Анализировать неудачи правильно. Не «я опять всё испортил(а)», а «что конкретно пошло не так и что я могу сделать иначе в следующий раз?». Искать причинно-следственные связи.

- Обратиться к психологу. Проработать травмирующий опыт и глубинные убеждения, которые держат в этой ловушке.

Всем веры в себя и целеустремленности!